「うちの相続、誰が相続人になるんだろう?」 「亡くなった父に、実は知らない子どもがいたら…?」 「相続の手続きを始めたら、会ったこともない親戚が相続人だとわかってパニックに…」

遺産相続の問題は、多くの方にとって、人生で何度も経験することではありません。だからこそ、いざ直面すると、何から手をつけていいかわからず、不安な気持ちでいっぱいになってしまいますよね。特に「誰が相続人になるのか」を確定させる相続人調査は、すべての相続手続きの第一歩であり、ここでつまずくと後々大きなトラブルに発展しかねません。

この記事では、相続の専門家である弁護士が、「誰が相続人になるのか?」という相続人の範囲について、図解も交えながら、初心者の方にも分かりやすく解説します。少し複雑に感じる「代襲相続」や、意外な落とし穴までしっかりカバーしますので、ぜひ最後までお付き合いください。この記事を読み終える頃には、ご自身のケースにおける相続人の範囲を、きっと把握できるようになっているはずです。

そもそも「相続」とは?

まず、基本の「き」からおさらいしましょう。 相続とは、ある人(被相続人(ひそうぞくにん)といいます)が亡くなったときに、その人が持っていた財産(預貯金、不動産、株式など)や、借金などのマイナスの財産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。

この「特定の引継ぐ人」のことを相続人(そうぞくにん)と呼びます。 重要なのは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐという点です。

誰が相続人になる?基本の順位と相続分

法律(民法)では、誰が相続人になるか、その優先順位がはっきりと決められています。これを法定相続人(ほうていそうぞくにん)といいます。

【常に相続人】

- 配偶者(夫または妻):亡くなった方の配偶者は、後述する血族相続人と共に、常に相続人となります。

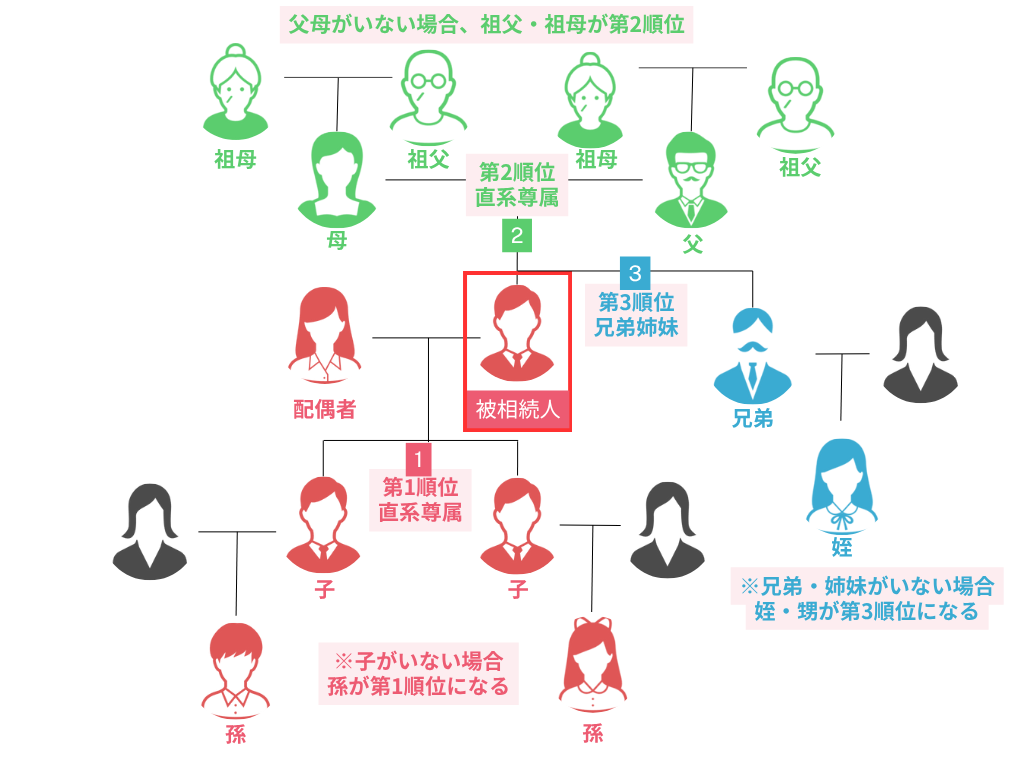

【血族相続人の順位】 配偶者以外の親族は、以下の順位で相続人になります。上位の順位の人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。

- 第1順位:子

o 亡くなった方に子がいれば、その子が相続人です。 - 第2順位:直系尊属(ちょっけいそんぞく)

o 子がいない場合、父母が相続人になります。父母も既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。 - 第3順位:兄弟姉妹

o 子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

<図解でわかる!相続の順位>

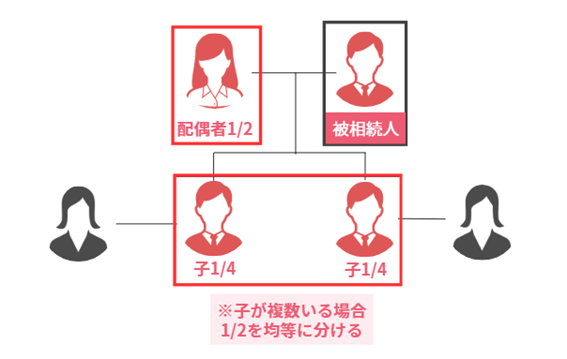

パターン1:配偶者と子がいる場合

相続人:配偶者 と 子

法定相続分:配偶者 1/2、子 1/2(子が複数いる場合は1/2を均等に分けます)

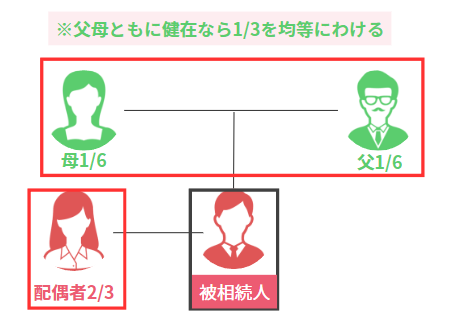

パターン2:子はいないが、配偶者と親がいる場合

相続人:配偶者 と 親(直系尊属)

法定相続分:配偶者 2/3、親 1/3(父母ともに健在なら1/3を均等に分けます)

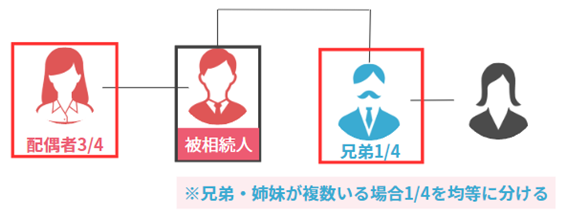

パターン3:子も親もいないが、配偶者と兄弟姉妹がいる場合

相続人:配偶者 と 兄弟姉妹

法定相続分:配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は1/4を均等に分けます)

| 相続人の組合せ | 配偶者 | 子(第一順位) | 親(第二順位) | 兄弟姉妹(第三順位) |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ||

| 配偶者と親 | 2/3 | 1/3 | ||

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 | ||

| 配偶者のみ | すべて | |||

| 子のみ | すべて | |||

| 親のみ | すべて | |||

| 兄弟姉妹のみ | すべて |

※同じ順位の相続人が複数いる場合(例:子が3人いる)、その順位の相続分を人数で均等に分けます。

※外国法が適用される相続においては、相続順位や相続分が異なる場合があります。

【ケース別】こんなとき、相続人は誰になる?

基本ルールがわかったところで、少し複雑なケースを見ていきましょう。これらは実務でもよくご相談いただく内容です。

- 養子縁組、離縁

o 養子は、法律上、実の子(実子)と全く同じ扱いを受けます。したがって、第1順位の相続人となります。

o 一方で、亡くなる前に離縁していた場合は、親子関係が解消されるため、相続権はなくなります。 - 隠し子、認知

o 婚姻関係にない男女の間に生まれた子でも、父親が「この子は自分の子です」と法的に認める手続き(認知)をしていれば、その子は実子として相続権を持ちます。

o 亡くなった後に、裁判で認知が認められるケースもあります。戸籍をしっかり調査しないと、後から「私も相続人です」という人が現れるリスクがあるのはこのためです。 - 内縁、事実婚

o 長年連れ添い、夫婦同然の生活を送っていても、婚姻届を提出していない内縁関係や事実婚のパートナーには、法律上の相続権は一切ありません。財産を遺したい場合は、必ず遺言書を作成しておく必要があります。これは非常に重要なポイントなので、ぜひ覚えておいてください。

相続人から外れる場合:相続放棄・排除・欠格

相続人になるはずの人が、相続人ではなくなるケースもあります。

- 相続放棄

o 家庭裁判所で手続きをすることで、相続権を放棄できます。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。借金が多い場合などに選択されます。

o 第1順位の子全員が相続放棄をすると、第2順位の親へと相続権が移っていきます。 - 相続排除、欠格

o 相続欠格(そうぞくけっかく):被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、重大な不正行為をした相続人は、自動的に相続権を失います。

o 相続排除(そうぞくはいじょ):被相続人が、自分を虐待したり、重大な侮辱をしたりした相続人について、家庭裁判所に申し立てることで、意図的に相続権を奪う制度です。

最重要ポイント!「代襲相続」とは?

さて、ここが今回の記事で最も重要なポイントです。代襲相続(だいしゅうそうぞく)という言葉をご存知でしょうか?

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に、または、同時に亡くなった場合(または、相続欠格・相続排除に該当する場合)に、その子(被相続人から見ると孫や甥・姪)が代わりに相続する制度です。

<代襲相続の条件と範囲>

- 誰が代襲されるか?

o 被相続人の子(第1順位)

o 被相続人の兄弟姉妹(第3順位)

o ※第2順位の親(直系尊属)には代襲相続はありません。 - 誰が代襲するか?

o 先に亡くなった、または、同時に亡くなった相続人(または、相続欠格・相続排除に該当する場合)の子です。

o 例:被相続人の子が先に亡くなっていれば、その子、つまり被相続人の孫が代襲します。孫も亡くなっていれば、ひ孫となります(再代襲)。

o 例:被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子、つまり被相続人の甥・姪が代襲します。ただし、甥・姪の子は再代襲できません。

<図解でわかる!代襲相続>

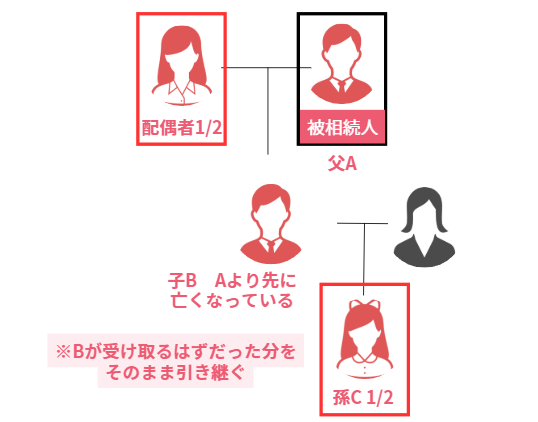

【ケース】父Aが亡くなったが、Aの子BはAより先に亡くなっている。Bには子C(Aの孫)がいる。

•本来の相続人:子B(第一順位)

•しかしBは既に死亡しているため、Bの子Cが代わって相続人になる。

•相続する割合(相続分)は、本来Bが受け取るはずだった分をそのまま引き継ぎます。

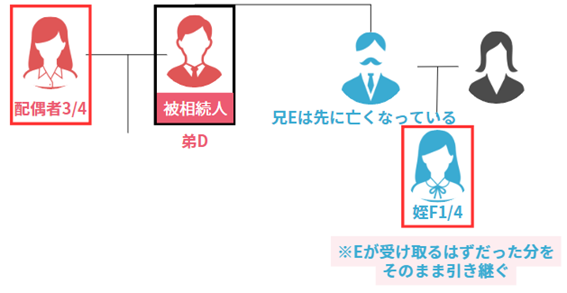

【ケース】弟Dが亡くなったが、Dには子がなく、父母も先に亡くなっている。Dには兄Eがいたが、Eも先に亡くなっている。Eには子F(Dの姪)がいる。

•本来の相続人:兄E(第三順位)

•しかしEは既に死亡しているため、Eの子Fが代わって相続人になる。

| 代襲される人(被相続人よりも先または同時に亡くなった相続人) | 代襲相続人(代わりに相続する人) | 再代襲できるか(下の世代へ続くか) |

|---|---|---|

| 子 | 孫 | できる。ひ孫>玄孫…と続く |

| 兄弟姉妹 | 甥・姪 | できない。甥・姪の一代限り |

※同じ順位の代襲相続人が複数いる場合(例:孫が3人いる)、その順位の代襲相続分を人数で均等に分けます。

相続人調査では、この代襲相続を見落としてしまうケースが後を絶ちません。亡くなった兄弟姉妹を相続人から除外して手続きを進めた結果、後からその子である甥・姪が現れて「自分にも相続権があるはずだ」と主張し、遺産分割協議をすべてやり直す、といった事態も起こり得るのです。

相続人調査でよくある失敗・落とし穴

- 思い込みで判断:「相続人は妻と子どもたちだけ」と思い込み、戸籍をきちんと確認しない。

- 戸籍の収集漏れ:亡くなった方の「出生から死亡まで」の全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を集めきれていない。

- 戸籍の読み間違い:古い戸籍は手書きで読みにくく、認知や養子縁組など重要な情報を見落としてしまう。

- 代襲相続の見落とし:先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいる可能性を考慮しない。

これらの失敗は、時間も費用も余計にかかるだけでなく、親族間の感情的な対立を生む最たる原因となります。

専門家である弁護士に依頼するメリット

「なんだか、思ったよりずっと複雑そうだ…」 そう感じられた方も多いのではないでしょうか。その感覚は、決して間違いではありません。

相続人調査は、法律知識と正確な事務処理能力が求められる、非常に専門的な作業です。だからこそ、私たち弁護士のような専門家にご依頼いただくメリットがあります。

- 正確・迅速な相続人調査:職務上の権限で戸籍をスムーズに収集し、複雑な家族関係や代襲相続の有無を正確に読み解き、相続人を法的に確定させます。

- 精神的・時間的負担の軽減:平日の昼間に役所を何度も回ったり、読みにくい戸籍と格闘したりする手間から、あなたを解放します。

- トラブルの未然防止:調査段階で全ての相続人を洗い出すことで、後々の紛争リスクを根本から断ち切ります。

- ワンストップでの対応:相続人調査後の遺産分割協議、不動産の名義変更(提携司法書士と連携)、相続税の申告(提携税理士と連携)まで、トータルでサポートが可能です。

おわりに

遺産相続は、時に親族の絆を試す難しい問題となります。しかし、最初の「相続人調査」というボタンを正確に掛けることができれば、その後の手続きは驚くほどスムーズに進むことが少なくありません。

もしあなたが、 「相続人の範囲がよくわからなくて不安…」 「相続手続きを始めたけれど、戸籍の収集で挫折しそうだ」 「将来の相続で揉めないように、今から準備しておきたい」 と少しでも感じていらっしゃるなら、どうか一人で抱え込まないでください。

私たち蒼生法律事務所は、これまで数多くの相続案件を手がけてまいりました。あなたの不安な気持ちに寄り添い、最も円満な解決への道を、共に考え、歩んでいくことをお約束します。

まずは気軽にお問い合わせください。 あなたからのご相談を、心よりお待ちしております。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言