皆さん、こんにちは。 蒼生(そうせい)法律事務所、代表弁護士の平野 潤です。

大切なご家族が亡くなられた後、悲しみに暮れる間もなく、相続という現実的な問題に直面します。特に、多くの方が頭を悩ませるのが「故人の預金がどこに、どれだけあるのか分からない」という問題です。

「父は几帳面だったけど、お金の話は一切してくれなかった…」

「母が使っていた銀行はわかるけど、どの支店に口座があるのか、通帳が見当たらない」

「結婚前の古い名前のままの口座があるかもしれない」

このようなご相談は、私たちの事務所にも数多く寄せられます。相続手続きの第一歩は、故人が遺した財産(遺産)を正確に把握すること。この「相続財産調査」が不正確だと、後の「遺産分割協議」でトラブルになったり、本来もらえるはずだった遺産を見逃してしまったりする可能性があります。

そこで今回は、相続問題の専門家である弁護士が、銀行さえ分からないような状況からでも故人の預金を突き止めるための調査方法について、具体的なステップや注意点を交えながら、できるだけ分かりやすく解説していきます。

ステップ1:基本のキ!まずは「遺品整理」で手がかりを探す

弁護士に相談する前に、あるいは専門的な調査を始める前に、ご自身でできる最も重要で効果的な調査があります。それは、故人の「遺品整理」です。

「そんなこと?」と思われるかもしれませんが、プロの私たちも、まずご遺族に遺品整理をお願いするところから始めます。故人の生活の痕跡には、預金口座のヒントが驚くほどたくさん隠されているんです。

【チェックリスト】こんなものはありませんか?

- 通帳・キャッシュカード: 最も直接的な証拠です。故人が几帳面な方だった場合には、ファイルにまとめて保管されていることも多いです。

- 金融機関からの郵便物: 取引明細書、満期の案内、各種お知らせなど。封筒だけでも銀行名(場合によっては支店名も)が分かります。ネット銀行の場合には、Eメールで通知が来ていることもあります。

- カレンダーや手帳、メモ帳: カレンダーなどに「〇〇銀行 △△支店 振込」といったメモ書きがあることや、手帳、メモ帳などに金融機関の担当者の名刺が挟まっていることがあります。

- 金融機関の粗品: 金融機関が預金者などに配るタオル、ティッシュ、ボールペン、うちわなど。銀行名や支店名が入っているものは重要な手がかりです。

- パソコンやスマートフォンの履歴: インターネットバンキングのブックマーク、銀行アプリ、金融機関とのメールのやり取りなどが残っている可能性があります。

- 確定申告の書類: 利子所得の記載などから、取引のあった金融機関が判明することがあります。

まずはこれらの手がかりを探し、心当たりのある金融機関をリストアップしてみましょう。この地道な作業が、後の調査をスムーズに進めるための大きな一歩となります。

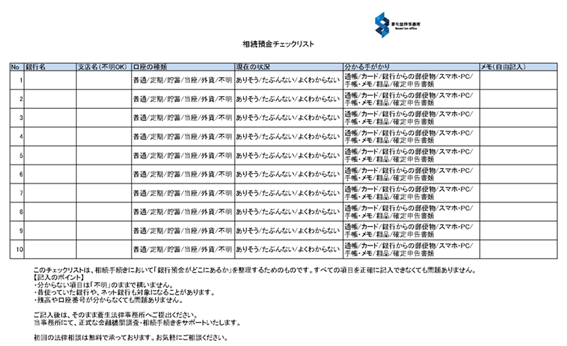

▼相続預金チェックリストのダウンロードはこちら

ステップ2:本丸に迫る!金融機関の「全店照会」を徹底解説

遺品整理でいくつか金融機関の目星がついたら、次はいよいよ金融機関への直接調査です。ここで登場するのが「全店照会(ぜんてんしょうかい)」という手続きです。

「全店照会」ってなに?

全店照会とは、特定の金融機関に対して、亡くなった方(法律用語で被相続人(ひそうぞくにん)と言います)の名義で口座(普通預金、定期預金、投資信託など)が存在するかどうかを、その銀行の全ての支店を対象に調べてもらう手続きのことです。「名寄せ(なよせ)」とも呼ばれます。

これを利用すれば、通帳が見つかっていない支店の口座や、ご家族が全く知らなかった口座を発見できる可能性がある、非常に強力な調査方法です。

どんな金融機関が対応してくれるの?

現在では、メガバンク、ゆうちょ銀行、地方銀行、信用金庫など、多くの金融機関で全店照会に対応してもらえます。ただ、各金融機関の判断により方針や手続が変更となる可能性がありますので、ご注意ください。

誰が請求できるの?(資格)

- 相続人: 法律で財産を相続する権利が認められた人。

- 遺言執行者: 遺言の内容を実現するために指定された人。

- 相続財産管理人: 相続人がいない場合などに、家庭裁判所によって選任された人。

どうやって請求するの?(要件・必要書類)

金融機関の窓口で「相続の件で、口座の全店照会をお願いします」と伝えれば、手続きを案内してくれます。その際に、一般的に以下の書類が必要になります。

【主な必要書類リスト】

- 被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを証明する書類

- 戸籍謄本または除籍謄本

- 請求者が相続人であることを証明する書類

- 【最重要】被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 請求者(窓口に行く人)本人の確認書類

- 運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの

- 請求者(窓口に行く人)の実印と印鑑登録証明書

- 発行後3ヶ月以内など、有効期限の定めがある場合が多いです。

- 金融機関所定の依頼書

- 窓口で受け取り、その場で記入します。

特に重要なのが、2番の「被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本」です。これによって、他に相続人がいないか、誰が法的な相続人なのかを銀行が確定します。収集に手間がかかりますが、相続手続きの基本となる非常に大切な書類です。

費用と期限は?

- 費用: 金融機関により異なりますが、1,000円~3,000円程度の手数料がかかるのが一般的です。調査の結果、口座が一つもなくても手数料は返金されないので注意しましょう。

- 期限: 照会手続き自体に法的な期限はありません。しかし、相続税の申告・納付は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」という重要な期限があります。

難関ケースの突破法!「旧姓名義」と「休眠口座」

ケース1:旧姓(結婚前の姓)の口座

「母は結婚前に使っていた口座をそのままにしているかも…」これもよくあるケースですが、心配ありません。全店照会は旧姓でも調査可能です。

ケース2:休眠口座(睡眠口座)

休眠口座(きゅうみんこうざ)とは、10年以上入出金などの取引がない預金のことで、法律上「睡眠口座」とも呼ばれます。

出典:休眠預金とは(預金保険機構)、https://www.dic.go.jp/katsudo/010_00123.html

要注意!相続預金調査の「落とし穴」と「よくある勘違い」

- 勘違い①:「全金融機関を一度に調べられる制度があるはず」 → ありません。

- 失敗例①:戸籍集めに手間取り、期限に間に合わない

- リスク①:口座が凍結される前にと、一部の相続人が勝手に引き出す

- 失敗例②:手数料を払ったのに口座が見つからなかった

預金調査を弁護士に依頼する3つの大きなメリット

メリット1:調査の【正確性】と【網羅性】

弁護士は、職務上の権限で戸籍謄本などを請求できる「職務上請求」という権限を持っています。

メリット2:その後の【遺産分割】まで見据えた一貫サポート

財産調査は、相続のゴールではなくスタート地点です。調査で全財産が判明した後には、「誰が、何を、どれだけ相続するか」を決める遺産分割協議が待っています。

メリット3:【精神的・時間的負担】からの解放

何よりのメリットは、この煩雑で精神的にも負担の大きい手続きから解放されることです。

まとめ:少しでも不安を感じたら、手遅れになる前にご相談ください

故人の預金調査は、相続手続きの根幹をなす、非常に重要なプロセスです。ご自身で進めることも不可能ではありませんが、そのためには多くの時間と労力、そして専門的な知識が求められます。

もし、この記事を読んで「自分だけで進めるのは難しそうだ」「仕事が忙しくて時間が取れない」「相続人の間でもめそうで不安だ」「専門家に任せたい」と少しでも感じられたなら、どうか一人で抱え込まないでください。

私たち蒼生法律事務所は、これまで数多くの相続案件を手がけ、円満な解決へと導いてまいりました。財産調査はもちろん、その後の遺産分割、遺言、遺留分など、相続に関するあらゆるお悩みに対応いたします。

初回のご相談は無料でお受けしております。まだ弁護士に依頼するか決めていなくても構いません。まずはお話をお伺いし、今後どうすべきか、専門家の視点から最善の道筋をご提案させていただきます。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。あなたとご家族が、一日も早く心穏やかな日常を取り戻せるよう、私たちが全力でサポートいたします。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言