お盆や年末年始など、久しぶりに実家に帰省された方も多いのではないでしょうか。家族と顔を合わせ、昔話に花を咲かせる時間はかけがえのないものですよね。

しかし、そんな団らんのひとときに、少しだけ「未来」の話をしてみませんか?

「縁起でもない」と思われるかもしれませんが、親御さんが元気なうちにこそ、考えておかなければならない大切なことがあります。それは、皆さんの大切な実家が将来、管理されずに放置される「空き家」や「空き地」になってしまうリスクについてです。

特に、地方にある広いお宅、先祖代々受け継いできた農地、古い蔵などをお持ちの場合、その管理や承継は想像以上に大変な問題です。

「うちはまだ大丈夫」「親がしっかりしているから」と思っていても、相続は突然やってきます。そして、いざ相続が発生したとき、準備不足が原因で、大切な資産であるはずの実家が、家族にとって重い「負担」となってしまうケースが後を絶ちません。

この記事では、帰省という絶好の機会を捉えて、将来の相続トラブルや空き家問題を未然に防ぐための「実家の棚卸し」について、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

なぜ実家が「負の遺産」になってしまうのか?

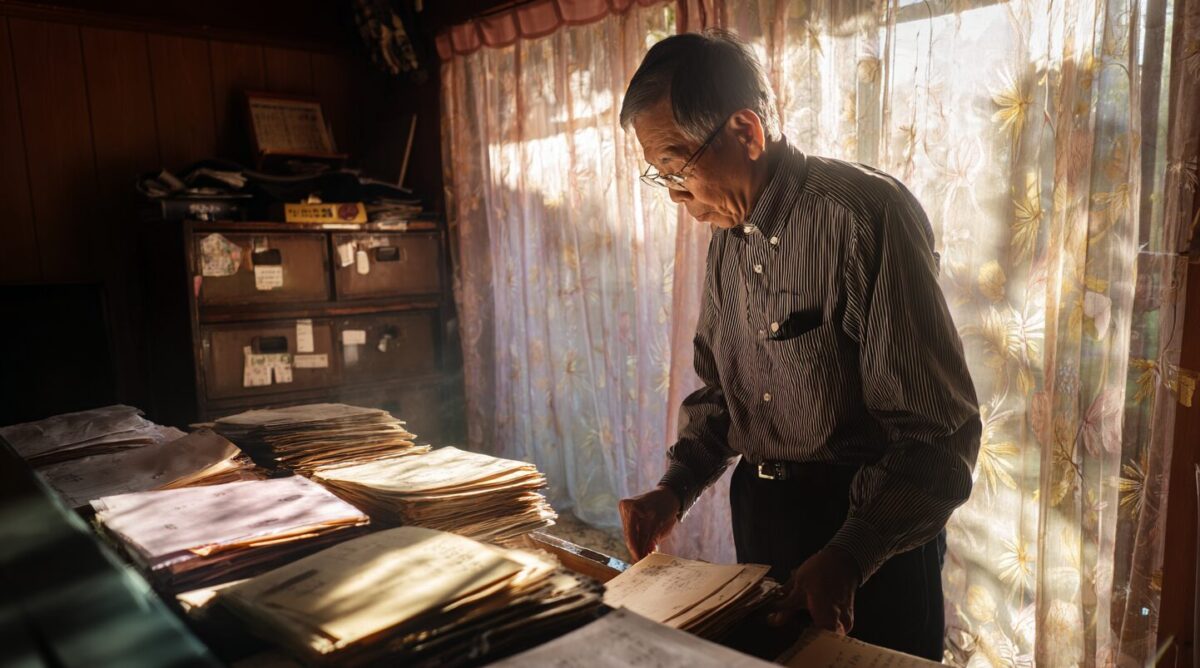

皆さんが生まれ育った思い出深い実家。しかし、誰も住まなくなった家は驚くほどのスピードで老朽化します。

空き家を放置すると、以下のような深刻な問題が発生します。

深刻化する「所有者不明土地」問題

さらに深刻なのが、「所有者不明土地」問題です。

相続が発生した際、不動産の名義変更(相続登記)を行う必要がありますが、これまでは義務ではありませんでした。そのため、費用や手間を惜しんで登記が放置され、何世代にもわたって名義が古いままになっている土地が全国に多数存在します。

相続人が数十人、数百人にまで膨れ上がり、もはや誰が所有者なのか分からない、連絡も取れない。結果として、その土地は売ることも貸すこともできず、公共事業や災害復旧の妨げにもなっています。

こうした「空き家・空き地」や「所有者不明土地」は、個人の問題だけでなく、大きな社会問題となっているのです。

待ったなし!空き家・相続に関する法律の大きな変化

この深刻な状況を受けて、国は近年、矢継ぎ早に法律を改正し、制度を新設しています。「知らなかった」では済まされない、不動産所有者や相続人にとって重要な変更点を見ていきましょう。

(1) 「空家等対策特別措置法」の改正(2023年)

空き家問題に対応するための法律「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)」が2023年に改正され、国や自治体の権限が強化されました。

以前は、倒壊の危険などがある「特定空家(とくていあきや)」に指定されると、自治体からの指導、勧告、命令を経て、最終的に強制撤去(行政代執行)が行われる可能性がありました。また、勧告を受けると、土地の固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が解除され、税額が最大で6倍に跳ね上がるというペナルティがありました。

改正後は、この「特定空家」になる前段階である、窓が割れている、雑草が生い茂っているといった「管理不全空家(かんりふぜんあきや)」に対しても、自治体が指導・勧告できるようになりました。つまり、「特定空家」ほど危険でなくても、勧告を受ければ固定資産税が上がってしまう可能性があるのです。

これは、「空き家は放置させない」という国からの強いメッセージと言えます。

出典:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)

(2) 「相続登記の義務化」(2024年4月施行)

長年、所有者不明土地問題の主な原因とされてきた相続登記が、ついに2024年4月1日から義務化されました。

これにより、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(かりょう:罰金のようなもの)の対象となります。

この義務化は、過去に発生した相続にも遡って適用されます。「うちは何代も前に相続した土地だから関係ない」ということはありません。速やかに相続人を調査し、遺産分割協議を行い、登記を完了させる必要があります。

出典:相続登記の申請義務化(法務省)

(3) 「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月施行)

「実家の土地を相続したけれど、遠方に住んでいて管理できない」「売ろうにも買い手がつかない」といった理由で、不要な土地を手放したいというニーズに応えるため、「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」が新設されました。

これは、相続した土地の所有権を国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。

ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。建物が建っていないこと、担保権などが設定されていないこと、境界が明らかであることなど、厳しい要件があります。また、10年分の土地管理費相当額を負担金として納める必要もあります。

この制度は、最後の手段として検討する価値はありますが、まずは売却や活用ができないかを検討するのが先決でしょう。

出典:相続土地国庫帰属制度の概要(法務省)

帰省時にこそ!「実家の棚卸し」チェックリスト

こうした法改正の流れを見ると、もはや実家の相続問題を「先送り」することは、大きなリスクを伴うことがお分かりいただけたかと思います。

では、親御さんが元気なうちに、帰省のタイミングで何を話し合い、確認しておくべきでしょうか。「実家の棚卸し」として、以下の点をチェックしてみてください。

チェック1:誰が相続人になるか?(相続人調査の準備)

まず、相続が発生した場合、誰が法定相続人になるのかを把握しておくことが基本です。

【専門用語解説:法定相続人(ほうていそうぞくにん)】

民法で定められた、遺産を相続する権利を持つ人の範囲と順位のこと。配偶者は常に相続人となり、それに加えて血族相続人(子、親、兄弟姉妹など)が順位に従って相続人となります。

チェック2:どんな財産が、どこにあるか?(相続財産調査の準備)

相続手続きで最も手間がかかるのが、財産の全容把握です。親御さんが元気で記憶が確かなうちに、財産のリストアップを手伝いましょう。

チェック3:親御さんの「想い」は?(遺言のすすめ)

財産の状況が把握できたら、それを誰に、どのように引き継いでほしいか、親御さんの意向(想い)を確認することが非常に重要です。

もし、法定相続分とは異なる分け方を望むのであれば、「遺言書」を作成することが重要です。遺言書があれば、多くの場合、その内容に従ってスムーズに遺産を分割できます。

【専門用語解説:遺言(ゆいごん/いごん)】

自分の死後に、財産を誰にどのように分配するかについて、最終的な意思を表明しておく法的な文書です。法的な効力を持たせるためには、民法で定められた厳格なルールに従って作成する必要があります(自筆証書遺言、公正証書遺言など)。

話し合いを避けると、こんなトラブルが待っている

「実家の棚卸し」をせず、準備不足のまま相続が発生すると、多くの場合「遺産分割協議」でつまずくことになります。

【専門用語解説:遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)】

相続人全員で、誰がどの遺産をどれだけ相続するかを話し合って決めることです。全員が合意しない限り、協議は成立しません。

特に不動産は、預貯金のように簡単に分けることができません。

【専門用語解説:特別受益(とくべつじゅえき)】

一部の相続人が、被相続人(亡くなった方)から生前に受け取っていた特別な利益(結婚費用、住宅購入資金、学費など)のこと。遺産の前渡しとみなされ、相続分の計算時に調整されます。

【専門用語解説:寄与分(きよぶん)】

被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献(長年の介護、家業への無給での従事など)をした相続人が、その貢献度に応じて、法定相続分に上乗せして遺産を受け取ることができる制度です。

こうした話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での「遺産分割調停」に進むことになりますが、時間も費用もかかり、何より親族間に深い亀裂が入ってしまいます。

実家の将来について、弁護士に相談するメリット

実家の空き家問題や相続問題は、法律、税金、不動産評価などが複雑に絡み合います。また、家族間の感情的な対立も生じやすいため、当事者だけで解決しようとするのは非常に困難です。

だからこそ、早い段階で相続の専門家である弁護士にご相談いただきたいのです。

(1) トラブルを未然に防ぐ「予防法務」

親御さんがお元気なうちにご相談いただければ、現状を正確に把握し、将来起こりうるリスクを予測した上で、最適な対策(遺言書の作成、生前贈与、家族信託など)をご提案できます。これが、弁護士が得意とする「予防法務」です。

(2) 煩雑な手続きからの解放

いざ相続が発生した場合、相続人調査(戸籍の収集)や相続財産調査、遺産分割協議書の作成、相続登記(司法書士と連携)など、膨大な手続きが必要です。弁護士にご依頼いただければ、これらの手続きを一括して代行し、皆様の負担を大幅に軽減できます。

(3) 冷静な話し合いのサポート

もし相続人間で意見の対立があっても、弁護士が代理人として間に入ることで、法的な観点から冷静に交渉を進めることができます。感情的な対立を避け、円満な解決を目指すことが可能です。遺留分(※)に関する複雑な請求なども、適切に対応いたします。

【専門用語解説:遺留分(いりゅうぶん)】

兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親)に最低限保障されている遺産の取り分のこと。たとえ遺言書に「全財産を長男に」と書かれていても、他の相続人は遺留分を侵害された分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)があります。

まとめ:帰省の機会を、家族の未来を考える第一歩に

「実家の棚卸し」は、単にモノを片付けるということではありません。親御さんが大切に守ってきた財産と想いを、次の世代にスムーズに引き継ぐための、家族全員で行うべき大切な準備です。

空き家・空き地問題に関する法律は年々厳しくなっており、放置するリスクは増大しています。

帰省して家族が集まるこの機会に、ぜひ「実家の将来」について話し合ってみてください。

そして、「何から手をつけていいか分からない」「専門家の意見を聞いてみたい」「将来揉めないように準備しておきたい」と感じたら、いつでも蒼生法律事務所の平野 潤にご相談ください。

相続問題、特に不動産が絡む案件は、一つとして同じものはありません。皆様の状況に応じた最善の解決策を、一緒に考えていきましょう。

まずは気軽にお問い合わせください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言